尾道を想う。

案内人・岡本 仁

このくらいのテンポが人間らしいなァ。

案内人・岡本 仁

数ヶ月前に、広島市に住む画家に会いに行くという友人に頼み込んで、ぼくも一緒についていくことにした。広島市に1泊、ぼくは翌日の夜までに岡山に入れば良かったから、久しぶりに尾道に寄って早めの時間に晩御飯を食べていこうと思った。友人は尾道に行ったことがないというので、夕方に〈ビズー〉だけ予約して、あとはぼくが彼を案内するという半日旅行である。せっかく尾道に行くのだったらあそこもここもと、行きたい店は何軒もあったのだが、店が開いているかどうか、状況もきちんと調べていなかったので、結果、行く前に計画していたのとはずいぶん違ったものになってしまったけれど、ぼく自身は〈ビズー〉に行くことができたから、そしてフェリーに乗ったり階段を上ったりしながら尾道の風景を眺め、ゆったりとした町のテンポを感じ、空気を胸いっぱいに吸い込めたから、それだけで満足だった。

尾道に初めて行ったのはそんなに昔のことではない。別の友人たちが尾道でワインを飲みながら美味しそうな料理を食べている様子を、インスタグラムのポストで目にし始めたのはいつ頃のことだったろうか。とにかくある日、思い立って新幹線を福山駅で降りて在来線に乗り換え、ぼくも尾道に向かった。尾道駅に近づく時に、窓からちらりと見える尾道水道や造船所が、期待をさらに大きなものにしてくれた。その日からは立て続けに尾道に通い、知り合った人たちにたくさんのお薦めを教えてもらい、また次に行くときの楽しみが増えるということを繰り返した。

どうしてこんなに尾道に惹かれるのだろうか。考えれば考えるほど、その理由のいちばんはランドスケープなのだと思う。JR山陽本線を尾道駅で降りると、北側は山、そして南側は海だ。海といってもすぐ向かい側は島で、距離が近いからふたつの陸地に挟まれた海は、まるで川のように見える。そこを船が行き来している。線路を挟んだ山側は階段と細い道を登っていくしかなく、傾斜はきつい。見晴らしのいい場所に出ると、眼下に幅の狭い尾道水道が見える。尾道の山側の全体像を見ようと思ったら、渡船に乗って島に渡り、島側の渡船乗り場や渡船の上からが美しい。とにかく、住んでいるのでなければ、車があまり役に立たない地形というものに、歩くことが好きな(それはまぁ、車を運転できないということでもあるのだけれど)ぼくは大きな魅力を感じてしまうのだ。

数ヶ月前に行った尾道では、初めて〈LOG〉に行くことができた。前にここがホテルになるのだと連れていかれた時、もともとの建物の壁を一部崩していたりするのが見られただけで、新しく何かが出来るという気配はまるで感じられなかったが、完成したそれはとてもユニークな設計思想に支えられた、素晴らしい施設になっていて(とはいえ、全体の印象は、初めて見た時とほとんど変わっていないことにも驚くのだが)、次に尾道に来ることがあったら、ここに泊まって、目覚めてから昼ごはんを食べに坂道を下るまでの、つまりは朝の時間を心ゆくまで楽しみたいと思った。

昔はこういう町だったと想像ができる部分と、新しい考えで古いものを生かしながら変わっていく部分の塩梅がちょうどいい町。そのバランスはまた少しずつ変化するのだろうが、根こそぎ別のものになるような未来像は、少なくともいまのところ見当たらない。人の気持ちのスピードを、効率化によってどんどん無駄を削ぎ落とし速めようという圧力も感じられない。だからぼくは、何にも急かされずにゆっくりとコーヒーを飲み、お腹が空いたら商店街のほうへ降りていって空腹を満たし、渡船に乗ったり、坂道を上ったりして過ごし、渇いた喉をフレッシュなワインで潤して、早い時間から晩御飯を食べて、宿に戻る前にバーに寄り、そして部屋に戻ったら持ってきた本を眠くなるまで読むという、かりそめの尾道暮らしを想像しながら、ひとりにやけてしまうのだ。そういう町を、他にはあまり知らない。

鮨と魚料理 保広

尾道市土堂1丁目10-12

TEL: 0848-22-5639

まだ昼にしか行ったことがなくて、あなご丼などを頼んでみる。ビールも飲もうかななんて思い、あぁおいしい昼ごはんだったなと思った後には、一度は夜に来て、この店の自慢料理をゆっくりと味わってみたいものだと必ず思ってしまうのだ。なのにそれがなかなか叶わない。いったいいつになったら実現できるのだろうか。

尾道市立美術館

尾道市西土堂町17-19

TEL: 0848-23-2281

山側から眺める尾道水道の風景は素晴らしい。ここがいちばんの見晴らしポイントというものを、ここに暮らす人々は持っているのだろうと思うが、ぼくはいまのところ市立美術館のテラスルームがいちばんだと思っている。2003年に増築された新館は安藤忠雄の設計。ヤコブセンやサーリネンなどの名作椅子が置かれている。

きはら食堂

尾道市東久保町6-31

TEL: 0848-37-3277

やみくもに歩けるだけ歩いてみようと尾道をぶらぶらしている時に、たまたま見つけた食堂。魅力的な外観。たぶん観光客はほとんど来ないのじゃないかと勝手に想像して飛び込んだ。知らない町で、こういう店を見つけられた瞬間こそ、旅の幸福の最大のものだと、ぼくはつねづね思っている。うどんと巻き寿司を食べた。

BISOU

尾道市久保2丁目5-24

TEL:0848-38-9700

ぼくが尾道に行ってみようと思うきっかけになった店。ひとことで何料理の店と言い切れない、気になったことを自分流にアレンジして楽しく提供してくれる店。おいしい料理は、おいしいワインとともにあるべきだと教えてくれる店。お酒が飲めることが人生をこんなにも楽しくしてくれるのだと、誰かに自慢したくなる店。

*2021年2月現在休業中。営業再開については直接お問合せください

LOG

尾道市東土堂町11-12

TEL: 0848-24-6669

いつか泊まりたい宿。まだ「アトモスフィア」という名前のカフェバーにしか行ったことがないけれど、時間の流れ方が違うというか、もともとの時間はこのように流れているのだと気付ける場所だった。周囲の自然の何を見せるのかということに、繊細な気遣いが感じられる。光と影の使い方、色の配置が心地良すぎて長居してしまう。

洋酒喫茶ロダン

尾道市久保2丁目14-13

TEL: 0848-37-3895

新開(しんがい)という歓楽街にある店。入った途端に、そのインテリアに、まず目が釘付けになった。まるで水族館に紛れ込んだような独特の雰囲気に慣れてくると、ようやく気持ちが落ち着いて、どこに座ろうか、何を頼もうかと考えられる。流れている音楽も美しい。カクテルもいいし、アイスクリームも美味しそうだ。

めん処 みやち

尾道市土堂1丁目6-22

TEL: 0848-25-3550

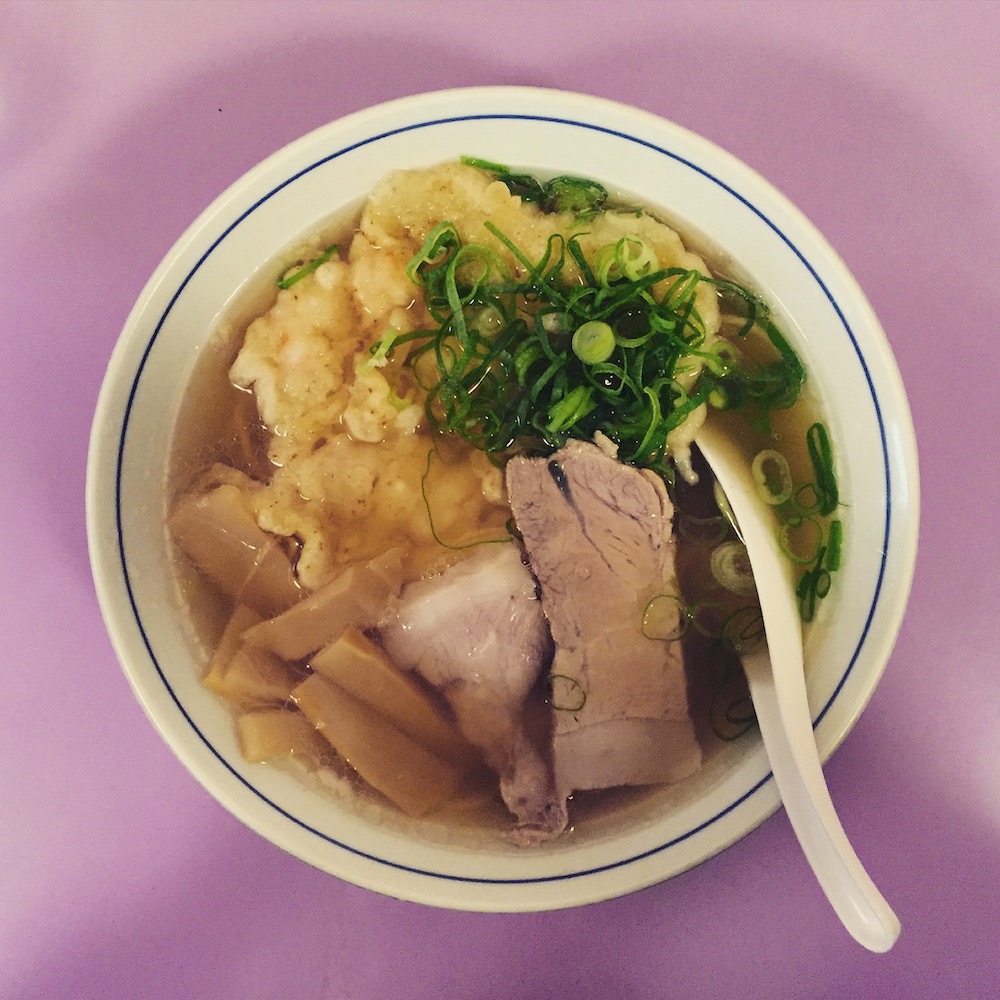

尾道といえば尾道ラーメンと思い込んでいた頃、地元の人に「いちばんおいしい店は何処ですか?」と尋ねたら、地元の人はあまり尾道ラーメンを食べないよと言われ、代わりに教えてくれたのがこの店。天ぷら中華を頼んでごらんと推薦された。小エビのかき揚げ天ぷらがのった、あっさりとした中華そば。好きです。

尾道に持参するなら。

「球体の奏でる音楽」

小沢健二

ぼくはオザケン好きと思われることが多いのだが、それは間違いである。でも、この『球体の奏でる音楽』は、共演者の二人(渋谷毅と川端民生)が素晴らしい。「ブルーの構図のブルース」の歌詞に尾道という地名が出てくることには気づいていなかった。

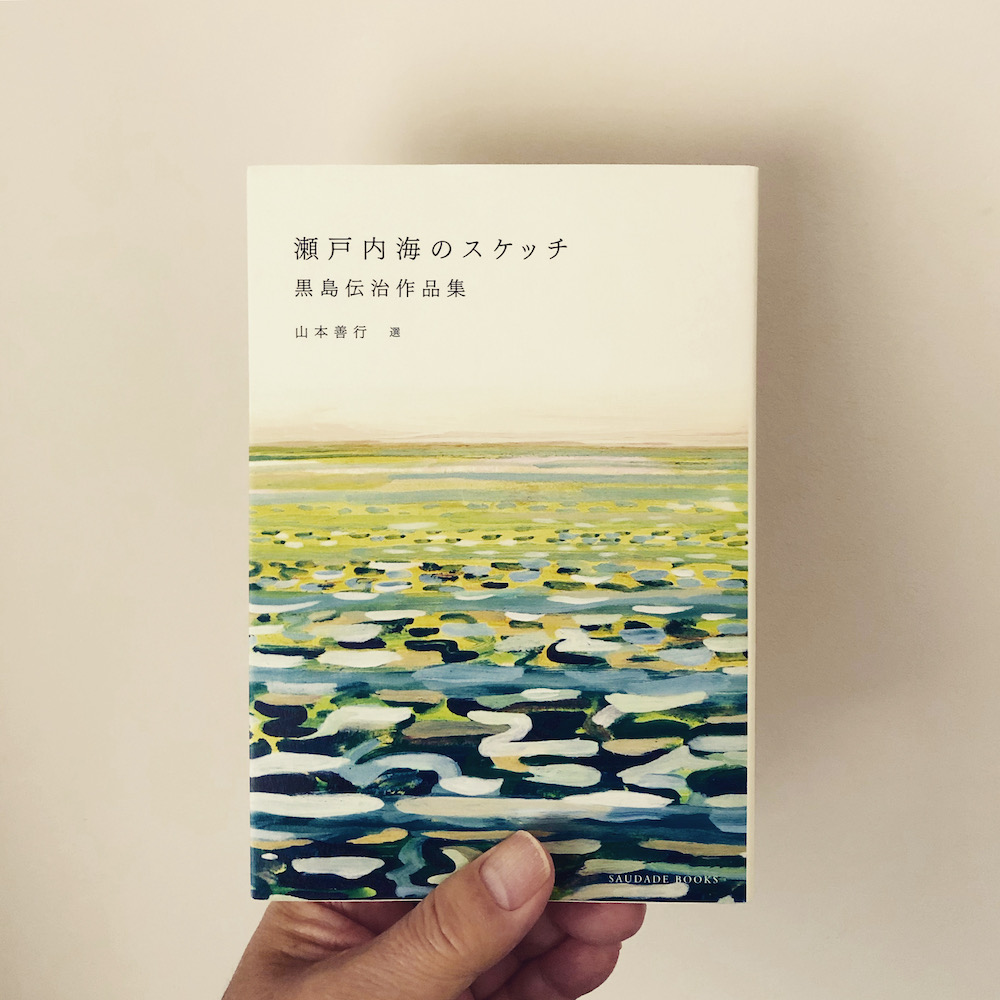

「瀬戸内海のスケッチ」

黒島伝

表紙の絵に惹かれて買った知らない作家の本。1898年に小豆島に生まれたプロレタリア作家だそうだが、プロレタリア文学という硬い言葉と、この作品集のタイトルの軽やかさ(そして表紙の絵)の組み合わせが気になっている。尾道に持っていって読みたい。

岡本 仁(おかもと・ひとし)

編集者。1954、北海道生まれ。 マガジンハウスで『ブルータス』『リラックス』『クウネル』などの雑誌編集に携わった後、ランドスケーププロダクツに入社。同社の「カタチのないもの担当」として、コンセプトメイクやブランディングなどを担当している。

© DISCOVERLINK SETOUCHI Inc.All Rights Reserved.